2023年9月,北京青少年科技俱乐部“校园科普”活动走进北京市第八十中学南校区。北京青少年科技俱乐部副秘书长王荧、北京师范大学白明教授,中国科学院自动化所王丹力研究员、中国科学院地理科学与资源研究所雷梅研究员在南校区先后组织开展了三场科普讲座。南校区初一、初二年级全体学生参加了此次活动,触摸前沿科学知识,感悟科学家精神。

王荧专家莅临讲座

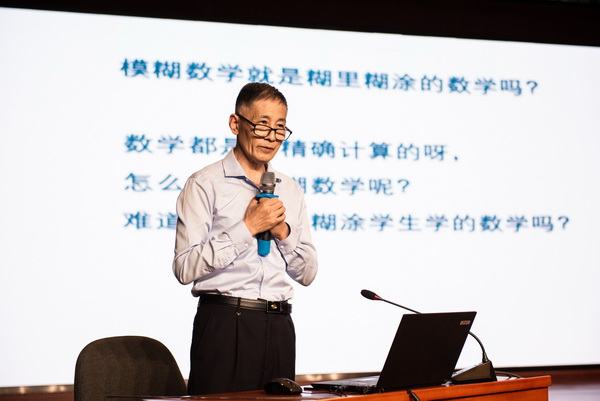

9月5日,白明教授来到北京市第八十中学南校区,给学生带来的讲座是《模糊数学就是糊里糊涂的数学吗?》。白明教授从事模糊技术工程应用基础科研工作,曾担任“希望一号”青少年科学探索卫星搭载试验方案的总设计师。此次讲座由浅入深介绍了模糊数学、模糊控制,在现代科技的发展中,智能化和自动化已经成为了趋势,除了在工业自动化中的应用,模糊控制还可以应用于智能家居、智能交通等领域。白教授还列举了应用模糊控制技术完成的几个项目案例,包括倒立摆平衡试验,无人驾驶自行车,两轮横轴自动平衡车,学生大开眼界,激发了学生的好奇心和兴趣。

白明教授做讲座

讲解倒立摆平衡试验

白明教授指导学生做实验

9月12日,王丹力研究员带来讲座《从ChartGpt看人工智能技术》,用本次讲座作为架起同学们看向人工智能未来的桥梁。王教授从爆火的ChatGPT说起,带领同学们了解什么是人工智能,和同学们一起梳理人工智能的发展历史,最后带来新奇的人工智能应用介绍:“基于云端智能”的自动驾驶、基于机器学习和深度学习的智能诊疗以及依靠语音和图像识别等技术的智能教育。人工智能发展过程,伦理道德问题也随之出现,越来越突出,包括数据隐私、算法歧视、人工智能在决策中的公平性等问题都需要得到解决。

杨青青老师主持

王丹力教授做讲座

学生互动提问

最后,王教授用图灵1950年在《计算机器和智能》上的一句话结束报告:“目光所及之处,只是不远的前方,即使如此,依然可以看到那里有许多值得去完成的工作在等待我们。”

9月18日,雷梅教授为南校区初二的同学们带来了一场精彩的校园科普讲座,题为《从地图到“摇钱树”,窥见博大精深的地理学科》。雷教授通过讲授地图的演变过程,以及地图在现代生活中的应用案例,与在大航海时代进行地理发现和资源寻找时所起的作用,向同学们展现了从古至今地图对人类生产生活的重要性,并详细介绍了番薯、番茄、土豆、黄瓜、玉米等作物凭借人类活动范围的扩大,得以引进我国,成为如今人们餐桌上司空见惯的食物。这些案例在让学生增长学科知识的同时,也促使学生思考未来的地图将会如何改善人类生活。随后,雷教授将地图的应用延伸到了植物的调查和筛选,引导同学们运用地图工具探宝超富集植物。

雷教授的讲座深入浅出、内容丰富生动,从地图的重要性和演变出发,延伸到在生物学领域的应用,启发同学们开展有趣的校园科普选题。

雷梅教授做讲座

李琳老师主持

1999年,经中国科学院院士王绶琯倡议,61名科学家联名发起成立科技俱乐部,其中有45位两院院士。北京青少年科技俱乐部主要任务是在科学家团队的带领下,组织开展野外科学考察、科学论坛、论文评议、科学名家讲座、科学文化沙龙、“科普小讲师”、校园科普等系列活动,引导有志于科学、学有余力的优秀学生“走近科学”,进入中国一线科研团组进行体验,并从中发现“科学苗子”,帮助他们及时“走进科学”。

“只有植根于一片深厚的土壤之中,科学之树才能枝繁叶茂。”“校园科普”是针对初中年龄段少年特点而设计的科普实践课程,旨在普遍培养学生的科学文化素质,激发学生对科学的兴趣,培养他们尊重科学的习惯,诚如王绶琯院士当年期望的那样,本次活动在孩子的心中播撒下科学的种子,后续活动将会提供足够的养分和良好的环境,期待未来北京市第八十中学培养出更多的科技事业接班人。