北京市第八十中学2023-2024学年度教科研年会于2024年2月22日在望京校区报告厅举行,全体教职员工参会。本次教科研年会的主题是:探索智慧课堂视域下的教与学新范式。

上午颁奖仪式后,年度优秀科研工作优秀教师代表分享了课题研究、成果奖申报及数智赋能案例。任炜东校长指出八十中要在科研兴校、科研强教、科研助学路上走得稳、走得好。围绕创新人才培养、新课标落地、常态课质量提升等重点工作,学校重点推进课程体系建设、信息化赋能提质、教师队伍建设,深入开展课堂质量年、德育质量年,探索教学评研一体化。在新一年教科研工作中,要坚持以学生成长、教师发展为中心,激发活力,创新思维,创生新的成果,促进学生的人格发展、智慧增长、能力提升;促进教师研究水平、专业水平的整体提升;全力打造学校高质量的教科研体系。新一年的教科研工作安排包括“三个加强、两项管理和一本期刊”。其中“三个加强”是指加强调查研究、加强教育科研和加强成果培育;“两项管理”指课题管理和工作室管理;“一本期刊”即《诚之•行之》,作为教师发展、育人成果的展示平台。对于预期成果,任校长提出了“五个一”,包括推行教研组做到“五个一”、年级组探索“五个一”、教师践行“五个一”。

最后,任校长强调了教科研重点工作。第一,课程教学改革。以特色高中建设为龙头,优化特色课程群,构建小初高大贯通融合的育人体系;以智慧校园建设为契机,数智赋能教学变革,构建教学评一体化的育人生态;以拔尖创新人才培养基地建设为牵引,内外结合搭建平台,探索开放灵活的育人范式。第二,拔尖人才培养。研究各领域资优生的发现、培养、升学。第三,教育成果培育。个人自主与学校组织相结合,学校重点投资项目以成果为导向,逆向设计,分布实施。

清华大学积极心理学指导师常晓敏老师从教育融合促发展、关注教师幸福成长、家校沟通的艺术三个模块,为八十中教职员工带来了一场精彩的讲座。在教育融合促发展模块,常老师强调要利用现代科技手段提高教学效率,如AI人工智能、SPSS数据分析在教育教学中的应用、ClassIn平台的实时互动等。智慧教育为幸福教育提供了更多的教学资源和手段,使得教育过程更加个性化、高效和有趣。

在关注教师幸福成长模块,常老师重点强调了关注教师身心健康,平衡工作和家庭,提升自身专业素养。常老师带领在座的各位老师一起分析了常见的教师情绪及其诱因,提出了提高教师情绪能力的建议。所谓教师情绪能力即教师在工作生活中识别、理解、表达和管理自己和他人情绪的能力。

最后,关于家校沟通的艺术,常老师介绍了家校合作的基本原则,即尊重与真诚、换位与共情、问题即机遇、合作则两利,常老师通过具体事例进行了讲解。关注家校合作沟通,艺术化解家校矛盾,赢得支持和配合。

任炜东校长和李军书记为一等奖教师颁发证书,并合影留念。

年度优秀科研工作教师代表分享

皮艳芳

集团化办学背景下的初中地理学科大教研组建设途径的研究。皮艳芳老师首先介绍了课题的研究目标,即建设协同共进、和谐合作的大教研组,发挥骨干教师的引领作用,促进青年教师专业成长。皮老师总结概括了阶段性进展,即学习活动日常化,教研组以“学”促成长,在学习中不断提高专业素养;教学指导标准化,教研组通过多举措提高课堂效率,提升作业质量;展示交流规范化,建设成果展示是体现专业发展的有效途径;骨干带教持续化,逐渐形成一支教学与科研相结合的骨干核心队伍;反思总结深刻化,包括汇报会、梳理成文、参加比赛等等。

姚亭秀

基于高中生核心素养培养的“情境共创”生物学必修课程建设。姚亭秀老师展示了课程建设的背景和依据,系统介绍了一线、两点、三面的课程建设理念与思路。基于高中生核心素养培养的“情境共创”生物学必修课程,从我校课程建设的系统性、完整性角度出发,从横向联结、纵向衔接、意义关联、进程安排四个维度优化课程结构、凝炼学科核心素养,形成分层、分类、分项的面向学生必修、自主选修、个性化专修的课程体系,突出课程的基础性、选择性、系统性和指导性,发挥课程育人功能,为推动人才培养模式改革创新、建设高质量普通高中生物学教育体系提供思路。

李晓君

源于兴趣,益于反思,用于实践——开展课题研究过程中的反思。李晓君副校长基于“核心素养视域下高中阶段跨学科主题学习模块构建的实践研究”课题研究进展,分享了开展课题研究中的反思。首先选题应该源于兴趣和专业背景、始于热爱与探索梦想,并了解前沿和研究热点。其次,确立一个聚焦性的研究性问题,这是做一项研究非常关键的基础工作。最后,作为解决实际问题的抓手,让课题有生命力和实际意义。

涂洁

学科育人导向下高中语文深层对话教学的十年实践研究。语文深层对话教学是在还学生对话权力的基础上,通过学生、文本、教师三者间的质疑、探疑、释疑,实现多元对话,并在课堂、课程、文化等育人场域,进一步与文化、世界和自我对话,在形成核心素养的同时,实现语文使学生成为人、社会人和中国人的育人价值。涂洁老师从问题的提出、解决问题的过程与方法、效果与推广三个方面进行了深入阐述,并分别给出了课题研究的建议。

韩忠颖

基于AI智慧课堂的教学评价改进——以高中地理课程《水循环》为例。韩忠颖老师从智慧课堂系统将从哪些方面评价课堂教学?该系统是否可以替代传统的课堂教学评价?以及智慧课堂与传统教学评价量表如何有效结合?三个问题入手,对基于AI智慧课堂的教学评价改进给出了对比建议,即数据整合与同步、制定综合评价标准、建立联合分析模型、结果反馈与改进、持续的技术升级与优化五个方面。

杨根深

AI环境下的初中数学作业优化实践与思考。杨根深老师从AI与数学作业、AI环境下的初中数学作业设计和AI环境下的数学教育再思考三个方面介绍了如何利用好AI为教育教学服务。通过具体实例展示了AI使得预习作业生动有趣、反馈及时高效;AI精准了解学情、作业个性化布置;以及AI环境下布置作业的资源更加丰富。最后,杨老师强调AI带来新的机遇,但教师更需要从数学教育本身把问题简单化。

毛宇峥

运用生成式人工智能助力创造性文本解读——文言文《湖心亭看雪》教学后记。毛宇峥老师以《湖心亭看雪》的教学为例,系统阐释了文本解读之于语文教与学的意义。使用生成式人工智能辅助教学,图文转换丰富课堂教学模态,充分调动学生学习兴趣,促进深度学习的发生,以创造性的文本解读接近文章主旨。当下技术水平的AI产出的“新信息”,本质上仍是已有信息的整合,需时刻牢记保留学生自主思考的主体地位,不能让AI代替人“思考”。

马昕

基于智慧课堂的写作教学设计——以《<桃花源记>的另一种想象》跨媒介写作教学为例。马昕老师从一节区公开课《桃花源记》谈到研究缘起,并确立了明确的教学目标。马老师从就地取材著新篇、转换视角定主角、理清关系明立场、细节刻画绘形象四个方面系统介绍了教学设计思路。在教学反思部分,马老师强调通过智慧课堂的创意设计促进文学创意表达的教学相长,利用智慧课堂延展交互空间,引发学生的深度思考。

下午,教科研年会分为八个分论坛进行。

第一分论坛

第一分论坛由石岩主任主持,主题为“学校既有智慧课堂平台应用的案例”。

闫凌加老师用DISLab实验室、鸿合多屏互动软件,实现了物理融合实验教学。

许艳新老师分享了如何发挥“天学网”资源丰、更新快、练习便捷的优势,更好地满足学生和老师的个性化需求;曹美红老师则就英语智慧课堂中师生互动的有效性提出“老师应熟练掌握信息技术、线上线下结合、加强对学生的情感激励”。江波老师分享了运用词块理论,创生、提炼、运用和内化词块,通过“畅言智慧课堂”中的语音评测、画廊等功能助力词汇教学。王伊人老师则让学生用TI图形计算器画图、观察和总结,加深理解、提升思维。李建书老师围绕数字化技术的应用助力数学课堂展开,通过Geogebra软件和ClassIn激发学生兴趣。张涛老师分享了化学复习课上ClassIn的应用,使用随机选人等功能,调动学生积极性。

骆玉香副校长进行了精彩点评:“不同学科、学段老师通过深入研究信息化技术,将不同平台、软件与学科深度结合,最终实现教学评一体化、智能化,真正实现智慧信息赋能教育。”

第二分论坛

第二分论坛由王洋主任主持,主题为“智慧课堂视域下课堂教学模式创新应用案例”。

盛嗣洁老师探讨了将GeoGebra 融入初中数学几何教学的新课堂模式能否更有效地提高教学质量。劳英亮老师在“互联网+”大背景下,全程将问卷星、EV录屏、ClassIn 等新型数字技术融合,运用“三环十步”教学法,将课前、课后紧密连接,做到了教学评一体化,实现了学生的“知”到“智”的思维提升。

刘颖老师(南校区)研究了智慧课堂视域下的课堂教学模式创新需要充分利用信息技术和教学资源,激发学生的学习兴趣和积极性。武彦玲老师展示了ClassIn智慧课堂在函数教学中的独特优势。闸述了如何利用ClassIn平台提升函数教学的互动性和实效性。

江孝阳老师称语文学科在信息技术与课堂的融合中总是显得有些滞后和慢热,巧用信息技术或数字化,让其与语文学科相适配,探索并闯出属于自身学科的一条路来。

最后,赵校长肯定了各位老师的创新应用,指出用好信息技术工具,遵循学习科学规律,提高教学效果、落实学科核心素养是八十中学教师的光荣使命。

第三分论坛

第三分论坛由赵胜楠主任主持,主题为“智慧课堂促进教师专业化发展方面的理论及案例”。

赵轩老师运用智慧课堂突破教学难点,通过智慧课堂分析《山水画的意境》,体现了教学中的情景化,交互式融合,能够更加清楚明白地阐述作者的创作过程及其中的重要获得,进一步运用智慧课堂来使得教学提质增效。

王珩老师浅谈信息技术赋能高中“教”与“学”。通过广泛搜索、了解、归纳、总结各种信息技术平台,从“教”与“学”两个维度,分别依据认知负荷理论从课前环节、依据建构主义理论从课中环节、依据多元智能理论从课后环节这三个部分,来系统性的梳理信息技术赋能高中化学教学的实践方法。

刘耕老师、张旭忠老师、张娜老师、李静老师、刘颖老师(国际部)也分别从不同角度做了精彩分享。

时校长用六“实”(实践、实例、实际、真实、现实、实现)四“生”(生活、生动、生命、生成)三“创”(创新、创造、创意)这些共性特征表达对老师们取得成果的高度赞许。

第四分论坛

第四分论坛由皮艳芳主任主持,主题为“智慧课堂促进学生思维发展方面的理论及案例”。

何斌老师结合教学实际,汇报了通用技术课创新成果——《运用仿真软件在通用技术课堂提高学生工程思维的初探》。

孟杰老师展示了教学案例:《图形计算器在高中数学教学中的应用》。

黄丹婷老师以《深度学习视域下智慧课堂在教学评价上的应用初探》为题,介绍了智慧课堂与教学评价的结合案例。

郭小倩老师为我们展示了一堂别开生面的语文课,以北京“中轴线”为例,探索智慧课堂与语文教学的综合融合。

林朝云老师的汇报《基于建模的单元教学设计——以“人体的运动”为例》,不仅体现出智慧课堂对促进学生思维发展的作用,更体现出强烈的跨学科意识。

王婧老师根据英语教学的实际,探索更高效、智慧的课堂——《基于主题意义的英语单元整体教学设计》。来自北皋分校的张飞老师、牌坊小学冯成成老师也做了精彩分享。

第五分论坛

第五分论坛由孙海山主任主持,主题为“智慧课堂在促进学生成长型思维发展方面的理论及案例”。

蔡霞老师简述积极心理学与G·波利亚法在初中数学中的重要性,提出几何作图的新思维,并建议运用积极心理学提升几何作图能力。

吴丹老师分析了高三学生心理问题的成因,提出了相应的心理指导策略,探讨了缓解不良心理状态的措施。

孟树老师运用“积极学习系统理论”指导学习困难案例,激发学生学习热情,总结分析了教学策略。郭敏老师立足于高中地理学科教学,提出德育教育在高中地理教学中的渗透方法,并提出具体实施建议。张欣如老师探讨智慧课堂在促进学⽣成长型思维发展中的作用,为教育实践提供参考。北皋分校王苗苗老师、赵凯强老师也做了精彩分享。

李继良主任肯定了该论坛对于探讨智慧课堂在学生成长型思维发展中的重要作用。指出智慧课堂关键在于激发学习兴趣、提升自主及合作学习能力,培养创新思维和问题解决能力。

第六分论坛

第六分论坛由赵辉主任主持,主题为“数字赋能教育教学的理论及实践”。

八十中学作为中小学人工智能教育的基地校,旨在构建个性化终身化网络化便捷化及智能化的教育体系,赋能课堂教与学。琚磊老师以物联网技术为背景,主要探讨了基于物联网技术的智能教室项目。学生不仅能够深入了解互联网技术的原理和应用的场景,还能够通过实际操作提高自己的动手能力和解决问题的能力,提高课堂的参与度和学习效果。邓健超老师和魏舜洋老师以师生分离、时空分离及跨学科的空中“双师课堂”为例,深刻解析了数字赋能教育教学,在课堂上以学生为主体表现出了生成性和动态性,体现了深度学习的互动交流与合作。

李虹老师、孙明芳老师、李晶红老师、陶颖老师也依次分享他们的论文成果。

李晓君副校长肯定了七位老师在人工智能赋能教育教学中的探索和突破,同时指出各种人工智能系统在某种意义上是一个硬件,硬件是辅助,真正的开头第一是意识,软性的东西。

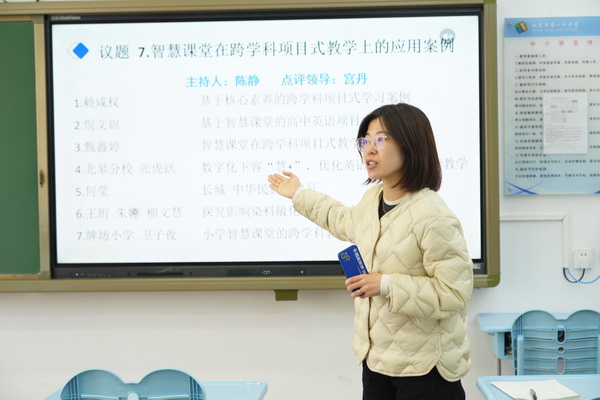

第七分论坛

第七分论坛由陈静主任主持,主题为“智慧课堂在跨学科项目式教学上的应用案例”。

何莹老师选取了学生熟知的长城作为主题,在整个主题学习中以历史学科为主,借助地理、道法、艺术等学科的知识和学习方法着眼于各学科的核心素养,开展初中历史跨学科主题学习。王珩、朱婷和柳文慧老师探究了影响染料敏化太阳能电池性能的因素,融入物理、化学、生物、计算机、环境科学与社会学和工业设计等学科知识。通过小组合作自主设计DSSC电池探究方案的课堂活动来提高实践能力,注重锻炼探究过程和结果的交流、评估和反思能力。

赖咸权老师通过分析学生经历的问题解决过程,将生活中的问题解读为数学问题,创设了跨学科项目式学习案例。

倪文锦老师、甄鑫婷老师、北皋分校张虎跃老师、牌坊分校卫子夜老师也分享了自己的研究成果。

第八分论坛

第八分论坛由见习校长闫凌加主持,主题为“学习科学研究及其应用”。

肖宁老师从角色转变、学习系统的角度提出了学习科学在初二年级英语课堂中的实践应用。唐祥德老师分享了基于“减负提质”理念,对“极限思维”展开的跨学科、跨学段教学探索。王静老师从论文选题和具体案例两个方面介绍了《针对古诗文背诵困难学生价值决策干预的应用》。王瑶老师结合期末试卷分析及寒假作业分享了自身对于学习科学与学习治疗的实践应用。方醒醒老师从识别驱动视角下,对初二年级教学班的地理期末检测进行了分析研究。沙莎老师结合遗传和变异复习课《当“唐氏”遇上“阿兹海默”》,探讨了资料分析及小组合作方法对智慧课堂的构建。马青平老师分享了主动构建走向深度学习的议题式教学在实践中的思考与探索。雒聪文老师分享了以地理实践力培养为导向的单元教学设计与实施初探。

廖克伟副校长在总结发言中提到,教育既是科学,也是一门艺术。一方面,教师要不断更新自身思维体系,打下扎实专业基础。另一方面,教师应积极构建与学生的良性关系,从研究学生的考试成绩,到研究学生的学习行为及机制,以科学的方式,助力学生的成长。