2025年5月23日,北京市第八十中学东校区组织初一学生开展北京中轴线文化探索之旅。三个班级分别走进先农坛、天坛公园、永定门等中轴线南段重要历史遗迹,以“私人订制”实践形式解锁古都文化密码,感受历史文脉与现代文明的交相辉映,让中轴线千年底蕴在青少年心中激扬新活力。

先农坛里探农耕

触摸“国以农为本”的文明根基

初一1班同学首站抵达先农坛,在讲解员宋老师带领下,实地观摩明清帝王亲耕的“一亩三分地”,了解每年春季举行的耕耤礼仪式。帝王通过“三推三返”的亲耕礼仪,表达对农业的重视与对丰收的祈愿,同学们深刻体会到“国以农为本”的传统治国理念,感受到古老仪式的庄重与神圣。

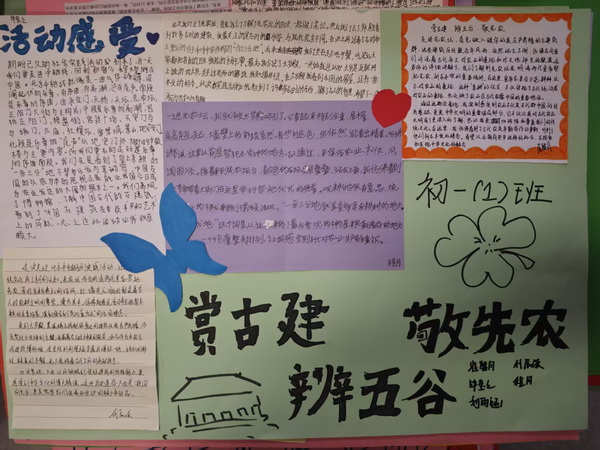

先农坛内的北京古代建筑博物馆也吸引了同学们。精美的琉璃瓦、古朴的 “金砖” 等文物让大家感慨古代建筑技艺的精湛与历史文化的厚重。博物馆开设的 “古建小课堂” 上,同学们分组用黏土仿制 “金砖”,在揉泥、塑形、刻纹过程中,沉浸式体验古代工匠的匠心。

学生代表在实践日记中写道,先农坛的朴素中藏着对土地的敬畏,每一片瓦、每一块砖都在诉说历史,作为新时代青年,有责任传承这份文化自信。

天坛声学解码

跨学科视角下的文明智慧

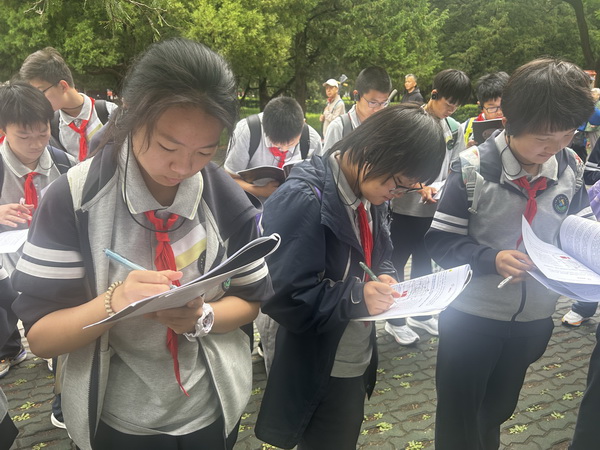

初一2班 “循天轴查祭祀之礼 探穹宇掌声学之奥” 实践活动在天坛公园展开。从圜丘坛的 “九阶三重” 数理美学,到皇穹宇回音壁、三音石的声学奥秘,同学们在讲解老师引导下,揭开天坛建筑中 “天人合一” 的哲学内涵与科学原理。讲解老师现场架设声波演示仪,通过模拟实验让学生直观理解回音壁的反射原理,实现 “课本公式” 与 “古迹现象” 的无缝对接。

午后,同学们在百年古柏间自主调研,分组以 “建筑力学与古代科技”“声学原理与回音壁”“天坛文化中的哲学思维”“传统礼乐制度与现代公民教育” 等角度撰写报告,实现文理交融。

这种 “行走的课堂” 让课本知识与现实场景深度联动,正如学生所言,天坛是用数学、物理、哲学 “拼” 成的文明密码本。活动最后,同学们的感悟充满创意,认为祈年殿的圆顶像把历史、科学都 “装” 进了脑袋,回音壁的 “回音” 是文明在召唤思考。

从更深层次看,这次活动带来的不只是知识交汇,更是文化自觉的唤醒与未来创新力的酝酿。它打破传统学科 “高墙”,让学生意识到真实世界问题不分文理,解决问题需综合能力,跨学科、整合式思维是时代所需。同时,让学生在亲身感受中重新认识中华文明的智慧与美感,建立与传统文化的 “情感连接” 与 “精神认同”,这对当下有文化焦虑的青少年而言是珍贵的精神资产。

永定门畔看变迁

古今对话中的文明传承

初一3班实践聚焦中轴线南端起点——永定门。在燕墩遗址,同学们目睹元代烽火台与现代高铁轨道的时空同框,700余年历史的 “南方属火” 象征物旁,复兴号 CR450 列车呼啸而过,见证北京从历史古都到现代化城市的跨越。讲解老师展开城市规划图,对比古今中轴线南端功能演变,引导学生思考交通变迁背后的文明进步逻辑。

永定门作为外城正门,不仅是明清帝王祭天亲耕的御道起点,更承载近代历史记忆:中国首条铁路唐胥铁路延伸至此,马家堡火车站开启北京铁路史;1949年北京和平解放,解放军从此门入城,标志古都新生。在永定门城楼展厅,同学们通过老照片、沙盘模型,追溯城门在不同历史时期的角色,并用VR设备体验1949年入城式的震撼场景。

御道景观带与天桥民俗文化遗址的探访,让同学们看到中轴线从 “皇家廊道” 到 “市民漫步空间” 的功能转变,深刻理解文化遗产在当代的活化利用。在天桥艺术广场,非遗传承人展示空竹、糖画等传统技艺,同学们亲手制作糖画,在甜蜜中感受民俗文化的魅力。学生李叶妮在记录中写道,烟墩的沧桑与高铁的速度、天坛的庄严与天桥的烟火气,中轴线像一条流动的文明长卷,续写着传统与现代的对话。

实践育人新范式

行走中唤醒文化自觉

此次中轴线探索之旅,同学们用脚步丈量历史厚度,用双眼捕捉文化细节,用心灵感悟文明传承。从先农坛 “一亩三分地” 的耕作礼仪,到天坛建筑里的数理美学与声学奥秘,再到永定门沿线古今辉映的时代变迁,每一处足迹都是与历史的对话,每一次观察都是对文化的探寻。这场实践打破学科壁垒,将知识融会贯通,唤醒了同学们对传统文化的敬畏与热爱。相信未来,这些年轻探索者将带着从中轴线汲取的精神力量,在传承与创新道路上,续写属于他们与中华文明的崭新篇章。

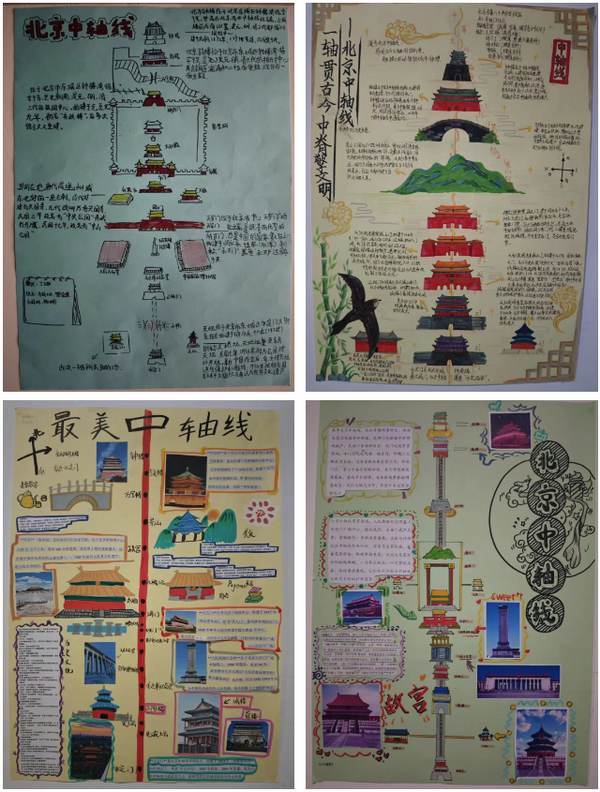

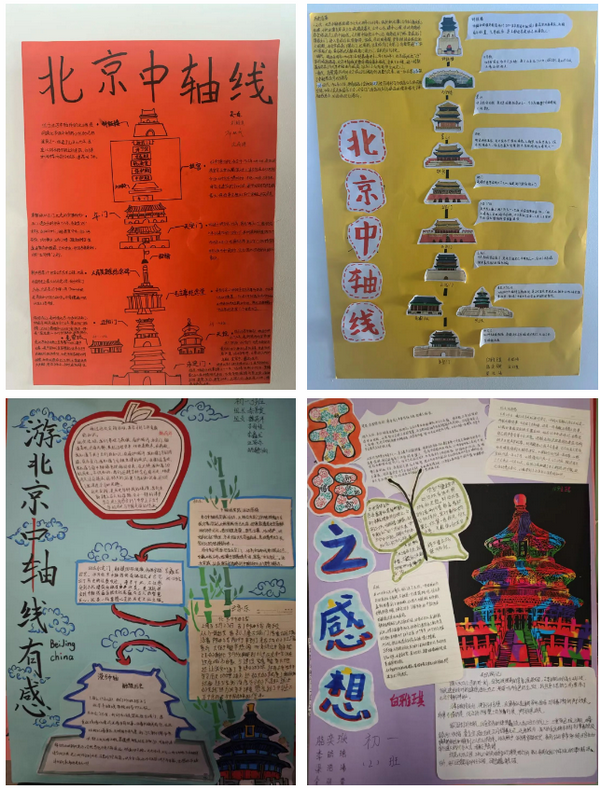

同学手抄报