诗画桂林 品味山水

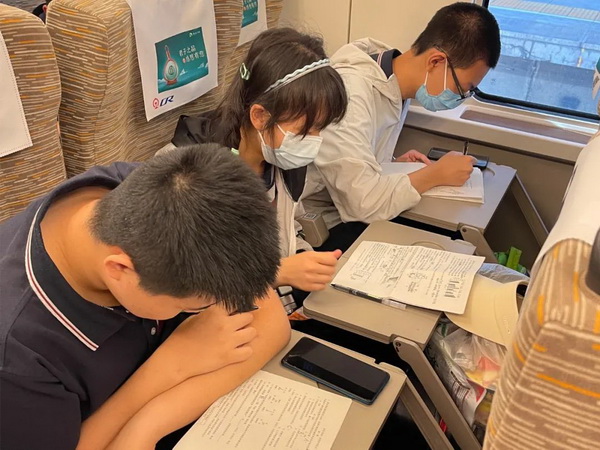

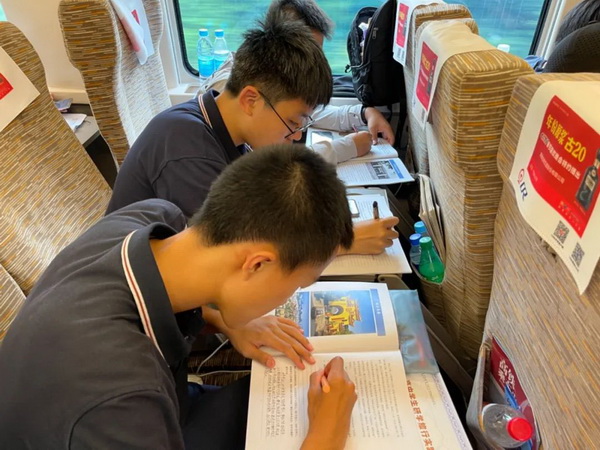

序章

迎着清晨的第一抹阳光,怀着对桂林的向往,我们一起踏上了前往桂林的旅途。从华北平原到两广丘陵,随着时间的推移,窗外从一望无垠的麦田变成河网密布的水田,跨过长江,穿过群山,翠绿的植被和湛蓝的湖水化作甘露滋润着我们的心灵。当远方的天空被山峦渲染出层层的墨色,我们到达了那个如诗如画的桂林。

第一天

看自然风景,体民俗风情

1.龙脊梯田

清晨出发,同学们来到龙脊梯田,龙脊梯田依山而建,水波荡漾、郁郁葱葱。面对如此不适合耕种的地形,在这里生活的各族人民却从未想过放弃,而是在逆境中创造奇迹,他们便是“愚公移山”的真实呈现。在崇山峻岭中,无数劳动人民用自己的双手将陡峭的山地化作良田,在深山之中为自己、为儿女、为国家一点点凿出通向幸福光明的平坦大道。同学们还穿上当地的各色民族服饰,在这里体验了制作竹筒饭和绣球,充分感受到了当地的民俗风情和文化传统。

2.黄洛瑶寨

黄洛瑶寨是龙脊十三寨中唯一的瑶族村寨,居住着清一色的红瑶族。自古红瑶妇女有储长发的传统习惯,同学们观看了黄洛瑶寨的长发表演,欣赏了当地特色山歌与舞蹈,并且参与其中,感受了红瑶民族独特的魅力。

第二天

探岩溶地貌,观“印象”表演

1.象鼻山

清晨出发,同学们来到了地处桂林市中心漓江与桃花江汇流处的象鼻山公园。象鼻山因酷似一只在漓江边饮水的大象而得名,它的“鼻子”和“腿”之间有个圆圆的洞,名叫水月洞。俗话说桂林有三个月亮,指的就是此处的景观。有诗云:“水底有明月,水上明月浮。水流月不去,月去水还流。”

2.中国岩溶地质馆

为了深入了解喀斯特地貌,在象鼻山进行“实地考察”后,同学们又来到了岩溶地质博物馆学习理论知识。在这里,同学们看到了岩溶的成因、分布以及岩溶生态系统的结构与特点,学习了岩溶生态环境的突出问题和治理方法等。博物馆里既有大段的知识性文字,也有生动直观的演示模型和大量真实的岩石标本。

3.冠岩

在学习完岩溶的相关知识后,同学们便身临其境,进入了徐霞客曾慕名前来探索的冠岩。这里是岩石的宫殿,抬头仰望,最高处的穹顶高有四十米有余,垂下的石幔石帘重叠交错,栈道凌空,百洞相接,钟乳耸立,石瀑迭叠。从洞顶、洞壁上延伸下的钟乳石在彩色灯光的辉映下斑斓多姿、奇幻迷离。

4.印象刘三姐

晚饭后,同学们来观看《印象·刘三姐》实景演出。《印象·刘三姐》运用中国国画的构图与手法融入真山真水,结合少数民族歌曲的独特节奏与韵调,将漓江沿岸的自然风景、渔民村民的生活劳作、少数民族的民俗风情等,通过视觉效果和艺术编排进行融合与呈现。印象刘三姐让同学们感受到了深深的震撼与感动,不仅为山水之间、明月之下的自然之歌舞,不仅为美好纯粹、简单质朴的和谐之生活,还为那些白天读书、干活,晚上表演,骄傲地展示着家乡民族特色的孩子们。

第三天

品桂林山水,感篝火氛围

1.漓江

桂林山水甲天下,不亲自来看一趟,也许永远也体会不到这画中之美。漓江像一条青绸绿带,盘绕在万点峰峦之间,奇峰夹岸,碧水萦回,削壁垂河,青山浮水,风光旖旎,犹如一幅百里画卷。乘舟泛游漓江,令人有“舟行碧波上,人在画中游”之感。烟雨漓江,又是和平时全然不同的景色,将独属于桂林的野性与自由的气息散发得淋漓尽致。

2.遇龙河

遇龙河是漓江在阳朔境内最长的一条支流,如果把漓江比成“大家闺秀”,那么遇龙河则是让人怦然心动的“小家碧玉”。阵雨过后,水位上涨,河流裹挟着泥沙,变得湍急澎湃。遇龙河两岸山峰清秀,连绵起伏,形态万千,江岸绿稻环绕,翠竹葱郁,树木繁荫。同学们沿着遇龙河河段徒步,欣赏沿途的风景。

3.篝火晚会

晚饭后,在熊熊燃起的篝火旁,所有人,熟悉的好友,抑或是完全陌生的人,全部拉起手,围成了一个圆,在壮族阿妹的带领下一起跳舞。欢快的音乐和舞步让大家沉溺于纯朴热情而开放的氛围中,一切的隔膜与疲惫都在这片欢腾中消散。

第四天

触人文遗迹,踏历史脚印

1.逍遥楼

研学的最后一天,同学们参观了逍遥楼,逍遥楼始建于唐武德四年。由桂州大总管李靖最早修建,逍遥楼因庄子著作《逍遥游》而得名,上置颜真卿所书“逍遥楼”石刻碑一方,登楼可鸟瞰漓水诸峰。

2.靖江王府

靖江王府,修建于明朝,历史悠久,气势非凡。这里不仅是王府,也是学府。在独秀峰读书岩,还可找到800年前南宋人王正功留下的 “桂林山水甲天下” 的摩崖石刻真迹,“桂林山水甲天下”这一千古名句就是从这里开始的。后来清政府将此设为广西贡院,走出了4位状元、585位进士、1685位举人。在广西贡院,同学们也体验了一场模拟科举考试,感受当年学子们“十年寒窗”的艰辛和“金榜题名”时的喜悦。在此也更加坚定了自己的理想目标。