刚刚迈入十一月,秋季剩余的暑气就随着期中考试的结束一同逝去了。凌晨的雾气还未散去,北京市第八十中学高一年级同学就已经整装待发,伴随着清晨的阳光,坐上了前往山西大同的高铁,睡梦间穿越了太行山,下车清冷的西北风唤醒我们的困意,山西大同,我们来了。带着些许期待,开始一段与历史和文化的细密交融。

Day 1

第一天,乘高铁到达大同的同学们先来到了大同市博物馆。馆内文物琳琅满目,从远古石器到青铜器,再到精美陶瓷和华丽服饰,应有尽有。其中,北魏时期的文物尤其引人注目。那时,民族交融下,北魏文化如一颗璀璨之星;而今,文物们安睡在展柜里,又好似在向游客们低声呢喃自己的故事。这里的每一寸空间都蕴含着千年的智慧,每一件文物都是跨越时空的吟唱。在这里,我们触摸到远古的脉搏,聆听到盛世的繁华,感受到岁月的悠长印象,最令人印象深刻的就是漆器屏风。他们前后皆有图画,画面内容延续汉代以来帝王将相、烈女孝子等传统故事人物描绘,制作精美,令人震撼。

接着,同学们乘车前往华严寺。作为古代建筑的杰出典范,华严寺气势恢宏,寺中的建筑布局严谨对称,遵循着传统的建筑美学。同学们流连于寺中的一砖一瓦,一笔一画。感叹彩绘的绚丽夺目,畅想当年的细腻与精致。每一条屋檐与每一张壁画都蕴含着深厚的情感与智慧。它们静静诉说着大同这片土地的希望与向往。时间不再是冰冷的枷锁,而是化作温暖的河流流淌在我们心间。

午饭后,同学们参观了琉璃建筑艺术的巅峰之作——九龙壁。整座壁是用五彩琉璃烧制,以蓝色为主,色彩斑斓。九条巨龙栩栩如生,姿态各异。龙身的鳞片细腻逼真,在阳光的照耀下,折射出五彩光芒,惊艳了时光。在一次次“咔嚓”作响的快门声中,师生在此处共同留下了难忘的印记。

晚上,坐在喜气洋洋的会场,同学们经历了一场热闹的开营仪式。晚饭后,大家在夜色中驱车去往大同古城墙。

这是我国现存较为完整的一座古代城垣建筑,早在北魏拓跋氏建都时就已经修筑有规模宏大的墙体雏形。站在城墙上,同学们几乎将半座城尽收眼底。脚下是历史回响,眼前是灯火通明,令人感慨万千。

Day 2

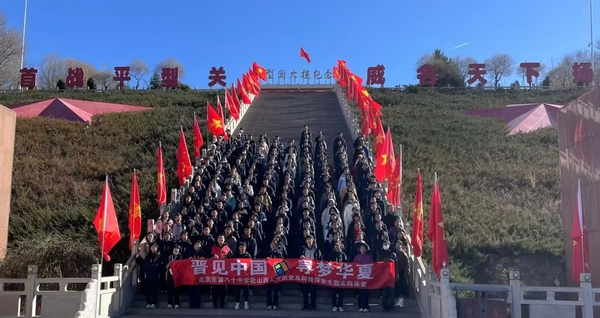

第二天,同学们首先来到了平型关大捷纪念馆。这是一座承载着民族精神的丰碑,馆内实物、照片、沙盘,无一不诉说着战役的残酷与胜利的艰难,和着讲解员娓娓道来的解说,给人以心灵的震撼。在这里,大家深感和平之贵、爱国之要。

下午,同学们来到应县木塔,即佛宫寺释迦塔。这是一座举世瞩目的古代建筑奇迹,它以纯木结构屹立千年。木塔外观八角五层,层层飞檐如展翅的雄鹰,轻盈而不失庄重。塔檐下的斗拱密密麻麻,如同繁星点缀,榫卯相扣,构成了一个稳固而复杂的力学体系,使得木塔在无数灾害中生存下来。同学们怀着对榫卯的极大兴趣,经过细致的观察,在晚饭前完成了搭建斗拱的任务,成功拿到了纪念品。

Day 3

第三天,同学们造访了期盼已久的云冈石窟。石窟的开凿,融合了北魏皇室的意志和民间工匠的技艺。佛像雕刻精美绝伦,大到十几米高的巨佛,小到几厘米的小佛像,每一尊都有着独特的神态和风格。窟中,同学们见证了不同时期的历史文化共存,感受到了中华文明的多元一体。

下午,同学们走进晋华宫国家矿山公园,这是大同煤炭工业的起源。这里完整地呈现了煤炭工业从传统到现代的发展脉络。从古代手工开采遗留的痕迹中,可以看到早期矿工们在艰苦条件下凭借简单工具开采煤炭的艰辛历程,令人唏嘘不已。

Day 4

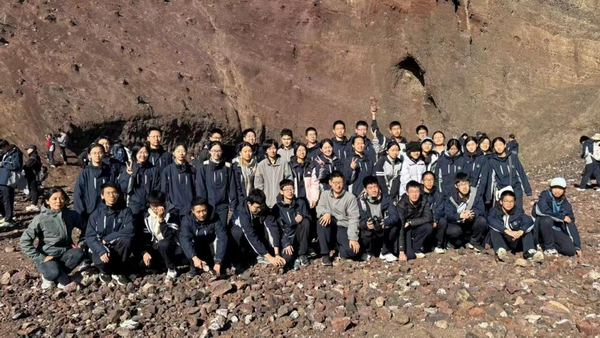

旅途接近尾声,第四天,同学们先参观了大同火山群国家地质公园。这里展现着地球地质演化的壮丽奇观,承载着丰富的地理与生物知识,分布着众多形态各异的火山遗迹,它们是大自然力量的产物。在同学们的手里,块块火山岩纹理清晰,透出远古火山喷发的磅礴力量。火山脚下,生命曾在毁灭与重生中延续。

下午,在高速磁浮科普基地,同学们深入其中,学习静电感应、楞次定律等原理,领悟科学的严谨与精妙;观看霍尔电机、手摇式发电机、电磁加速器等演示试验,见证“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的实践之妙,将科技理论化为神奇现象。

就像山西高原的西北风终将会吹到北京,我们这短暂的四天的大同研学终将结束。研学活动让我们的校园生活按下了暂停键,但学习从未停滞,大同研学,是一场知识与文化交织的盛宴。在大同,我们得见历史的辉光,感受古老遗迹的温度、自然的精妙、以及文化的静谧与喧嚣。大同,不仅仅是一座城市,它是历史的见证者,是自然的守护者,更是文化的传承者,它既古老又年轻,既沉稳又充满活力。今后,让我们将大同的收获作为我们前行的力量,继续勇敢的迈出脚步,为传承文明、探索未知而不懈努力,书写属于自己、属于中华的精彩篇章!当我们在北京向西眺望,目光未及,心念可达,大同、山西,下次再见!

-- 学生感悟 --

高一1班 刘锐翀

厚重的衣袂随挺拔的身躯而下,厚实的石质手掌竖立胸前,云冈石窟的巍峨佛像正用慈祥而悠远的目光,注视着历史长河中蜉蝣般的一个个过客。一千年来,烈风与沙砾把它的身体侵蚀得粗糙,盗窃者剜出它慈祥的如炬的眼光,但磨不去、偷不走的,是它博大而宽广的胸怀,是中华民族开放包容的民族精神。

循着历史的脉络,步入云冈石窟,早期的佛像昂首挺胸、衣带松散,高挺的鼻梁和浑圆的眼珠宣告着自己西域的身份。那是健陀罗的遗风,受到印度风格的浸染,被波斯王国淘洗,最后乘着丝绸之路的轨道,在中原安了家。那浓艳的色彩、斑斓的彩绘,昭示着北魏人民对于奔放的西域风格的热情。

最令我震撼的两座洞窟,已有了汉人的匠心。佛像失去了孔武有力的身躯,正襟危坐,慈眉善目地注视自己的信徒。那厚实的衣装,清秀的眉目,镌刻着汉人“瘦骨清像”的审美。

辽朝统治者的雕刻技艺可谓更上一层楼,细节的处理精致而严肃,佛像的设计威严而协调。繁复的服饰细节被加入,富有民族特色的胡琴降临于壁画。这一时期,多样的民族元素融入在这一方天地中,云冈石窟的审美达到了巅峰。

云冈石窟的发展过程,是一个开放而包容的过程。精美的艺术造像,有赖于印度艺术、西域文化的影响,更需要北魏、隋、唐、辽等历朝历代统治者、艺术家的努力。它的发展过程既体现了汉民族与少数民族齐心协力追求美的中华民族共同体意识,也体现了中国人民乐于吸收优秀域外文化的包容心态。在世界交流愈发密切的今天,在这个推动构建人类命运共同体的关键时代,希望我们都可以秉持着从云冈石窟上学习到的开放与包容的心态,欣赏、借鉴人类文化的优秀成功,彰显大国胸怀。

此刻,天下大同。

高一6班 于莫非

美食,绝非仅仅是口腹之欲的满足,它是文化的鲜活载体,是历史的生动诉说,是人类情感与智慧的凝聚。

山西美食,种类繁多,制作精细。刀削面,中厚边薄,形似柳叶,入口外滑内筋,软而不粘;黄花菜,一度被成为“致富花”,在山西开出了一条金灿灿的致富路;山西的醋,更是闻名遐迩。酸香浓郁,口感醇厚,是山西美食不可或缺的调味品。无论是拌面食还是佐餐,都能为食物增添独特的风味。

经过这次研学,我们感受到了山西美食的多样性和独特性。但也发现在现代餐饮文化的冲击下,一些传统山西美食的制作工艺和风味传承出现问题,部分传统小吃仅在本地小范围内流传,面临失传风险。

于是在本次研学报告中,我们介绍了历史悠久的刀削面、被称为致富花的黄花菜和山西文化符号——醋,并鼓励大家用创新的方式传承山西美食,比如我们见到的把醋装在可乐瓶里售卖或山西煤碳糖等方式,就是很好的例子。

总之,我们希望通过研究性学习,为传承和弘扬山西文化与美食提供理论支持和实践建议,为保护和发展这些宝贵的文化和美食财富贡献力量。

我们认为,每一道美食背后,都隐藏着一片地域的灵魂,蕴含着一个民族的性格。我们倡导,通过创新性的方法传承山西美食与文化。

高一13班 张语上

保护 传承 创新 发展

这次研学旅程我们去到了山西,山西路线,景点众多,而最让我印象深刻的是云冈石窟,我以前也去过两次山西,每次去都会去参观云冈石窟。

“云冈石窟位于山西大同市西郊的武周山南麓,是中国著名的石窟群之一。其开凿始于北魏时期,历时约150年,经历北魏、东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代区域。”以上资料可以看出云冈石窟历史丰厚同时也是个规模宏大的工程。

而“云冈石窟现存主要洞窟45个,附属洞窟209个,雕刻面积达到18000余平方米”便是其中最显眼的资料,让人不得不感叹云冈石窟真是面积广大石窟众多啊。

当然任何事情都存在双面性,石窟多面积广就会有保护的问题。因为岩质软容易雕刻,所以同时也容易出现损毁问题。为了保护佛像就需要对佛像进行维修保护。然而这也会引发新的问题,许多游客曾表示在参观云冈石窟时,碰到过一窟或多窟闭窟保护维修的情况,在加上国家曾出台《云冈石窟保护条例》使石窟更加需要保护维修,也使石窟闭窟次数时间增加,让问题仿佛愈加严重。

但是不用担心,基于现在的考虑和思考目前行得通的方法应该有两个。

方案一:“全方位扫描将云冈石窟装进口袋”。这个方法是利用现代科技产物技术如3D扫描等,将云冈石窟数字化装进手机,这样使得游客在家里就可以参观,足不出户的情况下也可以看到云冈石窟的各种细节。我们导游也说过,现在云冈石窟许多石窟已经完成扫描,将来将会陆续推出这种功能。

但此方案的不足也十分明显,隔着手机屏幕没有身临其境的感觉,无法充分感受文化的气息与冲击。小小的手机怎么会容得下几十米高的佛像呢?所以方案二便对方案一的问题进行了针对改良。

方案二:“学习其他石窟技术进行多元融合”。如果不身临其境便不能充分体验和感受文化的气息,那便只能身临其境了。

我同时也去过麦积山和莫高窟,那里虽然石窟也闭窟保护,但旅游体验却好很多。

上图是莫高窟和佛像与壁画,但这并不是真迹,而是莫高窟的复制窟做到1比1还原复制壁画与佛像和麦积山的佛造像技术。虽然二者在工艺上可能有差别,但它们都做到了与真迹别无二致,做到真正意义上的使旅客身临其境。

如果将此技术运用到云冈石窟,就可以让游客参观复制窟时对原窟进行保护维修,从而更好的保护原窟,这样既能保证游客的参观体验心情,又能最大程度地保护古迹。

此次研学中我们不仅收获了与同学出行的欢乐,参观古迹时的震撼,当然还有在完成这篇研学感想时时刻提醒我的:对古文化的保护、传承、创新、发展。作为一名中学生虽然能力不足,但也应该尽自己一份绵薄之力对古文化进行保护、传承、创新、发展。

高一14班 张铭希

山西大同是一座历史文化名城,每一个角落都隐藏着历史的痕迹。

从大同南站下车,便到达了此次研学之行的目的地。在这里,我们走进大同博物馆,倾听文物诉说的故事;走进应县木塔,认识到人类的渺小与伟大;走进云冈石窟,惊叹于雕刻师的高超技艺;还走进高速磁悬浮列车科普基地,感受到了祖国科技的强大......

令我印象最深的便是登上大同古城墙的那一刻了。在月色的衬托下,我们在高墙上向下望着,车辆川流不息,大街小巷流光溢彩的霓虹灯与高挂的明灯相互映衬,描绘出了一幅安宁祥和的古都画卷。我们都被眼前的一副太平盛世的景象所震撼,在这里驻足了许久,最后才依依不舍地离去。

研学既开拓了我们的视野,又培养了我们团结协作的能力,还让我们感受到了大同的魅力。再见了山西,再见了大同,我们有缘再会。

高一17班 王予阳

期中结束后,我们终于开始了期待已久的研学之旅。

借这次机会,我也算有了为数不多的机会去观察凌晨4点的北京。这时的北京仍如夜晚般灯火通明,只是喧闹的街道少了呼啸而过的汽车,昏黄的光打在路旁,大大小小的树木上映射出剪影,徒增一层朦胧的美感。

稍等片刻,我们便坐进了高铁,一路跨过大好河山,在天高气爽时又一次踏足山西大同这淳朴的城市。都说一方水土养一方人,淳朴的山西人自然也是由淳朴的土地孕育而生。向窗外看去,连绵不绝的农田,平安的往房屋,白烟滚滚的煤场便映入眼帘。不见那北京的高耸高楼耸立,不见那匆匆的忙碌气息,又平添了一丝悠闲。

这早已不是我第一次造访山西,却因为这四天的旅程刷新了我对山西的认知。最开始来我只认为山西是个有底蕴有风景的省份,在路上听到了耿市长在大同人民改造家乡和自古以来山西人民走西口迁居的故事,才发觉除了景美,更美的是生活在山西的人。他们身上都蕴含着坚韧不拔、敢为人先的精神,我也才终于明白了为什么第一次来时总有人说山西玩不尽、游不穷,值得你无数次的用双眼丈量这片土地。