2024年12月5日,北京航空航天大学-北京市第八十中学创新人才培养基地签约揭牌仪式在八十中学举行。北京航空航天大学教务部副部长、招生办公室主任刘睿,冯如书院院长、图书馆馆长杨超教授,冯如书院执行院长李俊良老师,冯如书院许政辅导员,北京市第八十中学任炜东校长,创新人才培养中心李继良主任,科技教育办公室赵胜楠主任,综合实践教研组组长何斌老师等出席此次活动,仪式由赵胜楠主任主持。

八十中学任炜东校长表示:“此次与北京航空航天大学共建航空航天创新人才培养基地,是学校新的发展规划中的重要契机,是两校深化合作、共谋发展的新起点,我们将全力以赴,借助北航在航空航天专业的雄厚力量,拓宽学生们的视野,挖掘八十学子的潜力,为怀揣航空航天梦想的莘莘学子打造一片专属的成长沃土,开启人才培养的新篇章。

刘睿主任在讲话中强调了北京航空航天大学与北京市第八十中学合作共建创新人才培养基地的重要性,旨在通过资源共享和教育合作,培养国家发展所需的创新人才。同时还表达了对未来合作美好愿景的展望:“整合北航与八十中学的优势资源,创新高校与中小学联合培养人才模式,探索大中小衔接、创新人才贯通培养的路径和机制,打通大中小衔接从课程构建、师资交流、资源共享的平台,夯实拔尖创新人才培养基础,为建设教育强国、科技强国、人才强国贡献力量。”

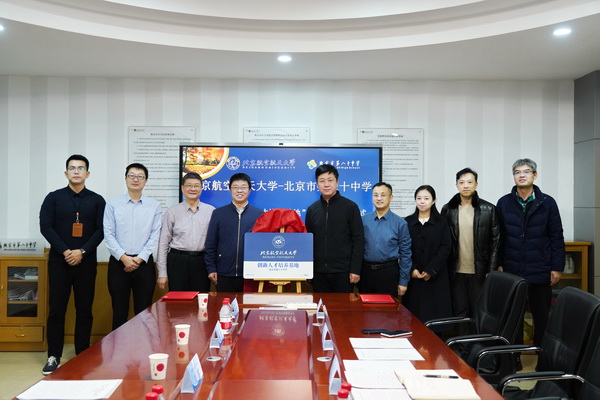

冯如书院执行院长李俊良与八十中学任炜东校长代表双方签署了《北京航空航天大学与北京市第八十中学创新人才培养合作协议》。

在热烈的掌声中,刘睿主任与任炜东校长共同为“北京航空航天大学创新人才培养基地”揭牌,象征着双方合作新篇章的开启。

双方将充分发挥中学和大学的教育资源优势互补,将北航的优质教育资源、前沿科研成果与八十中学的基础教育优势深度融合,为培养更多具备扎实基础、创新思维和实践能力的航空航天后备人才奠定坚实基础,助力更多学子实现翱翔蓝天、逐梦太空的美好愿景。

签约仪式结束后,北航冯如书院院长杨超教授为北京市第八十中学2+4项目班的全体同学带来了主题为《空天发展与启示》专题报告,一起回顾世界和中国的航空航天事业的历史长河,并展望未来空天技术的发展趋势。专题报告启示深刻、鼓舞人心,激励八十学子生逢其时、责无旁贷,积极为推动航空强国、航天强国事业贡献青春力量。

-- 学生感受 --

1班 顾岳涵

北京航空航天大学杨超教授的讲座对我来说是一次非常宝贵的学习经历。杨教授不仅是一位在航空航天领域有着深厚造诣的学者,更是一个充满激情的故事讲述者,他用生动的语言带领我们穿越时空,探索人类如何从最初的飞行梦想逐步实现到今日的航天壮举。首先回顾了世界航空航天史上的重要里程碑,从莱特兄弟首次成功飞行开始,到苏联发射第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,再到美国阿波罗计划将人类送上月球,每一个历史节点都凝聚着无数科学家、工程师的心血与智慧。这些成就不仅代表了技术的进步,更是人类对未知世界无尽探索精神的体现。接着,杨教授详细介绍了中国航空航天事业的发展历程。从1970年中国成功发射第一颗人造地球卫星“东方红一号”起,到近年来嫦娥探月工程、天宫空间站等一系列重大项目的实施,中国在短短几十年间取得了令世界瞩目的成就。特别是近年来,中国航天事业的快速发展,不仅在技术上实现了多项突破,而且在国际合作中也展现了开放共赢的态度,为全球航天事业的发展贡献了中国力量。最让我印象深刻的是杨教授对于未来航空航天发展的展望。他认为,随着科技的不断进步,未来的航空航天将更加注重可持续发展和深空探索,比如利用太阳能等可再生能源,以及向火星乃至更远的宇宙深处进发。同时,他也强调了培养年轻一代航空航天人才的重要性,鼓励我们在追求科学真理的同时,也要保持对未知的好奇心和对梦想的执着追求。整场讲座内容丰富、信息量大,不仅让我对中国乃至世界的航空航天史有了更全面的了解,更重要的是激发了我对这一领域的浓厚兴趣。杨超教授的演讲充满了正能量,他的话语中透露出对未来无限美好的憧憬,这让我深刻感受到作为一名青年学子的责任感和使命感。我相信,在不久的将来,无论是中国还是全世界,航空航天事业都将迎来更加辉煌灿烂的新篇章。

1班 王梓硕

通过北航杨超教授的讲座,我对我国航空航天器的发展历程有了更全面的认识。从我国第一颗人造卫星“东方红”到我国第一个先导实验性空间站“天宫”,从仿制他国的歼6到自主研发的歼20,一代代航空航天人脚踏实地、实事求是踏出航空航天强国之路。航空航天的未来需要更多的航空航天人才, 我相信八十学子会在航空航天强国之路上谱写新篇章,我们的征途是星辰大海!

3班 刘嘉悦

今天北京航空航天大学的杨超老师给我们带来了一场别开生面的科普讲座,让我们近距离感受到了名师风采,带领同学们走进到一个奇妙的世界,杨老师首先解释了航空航天的基本概念,随后他结合现有的航空航天型号以时间为线依次铺开,为我们介绍了我国航天技术的发展及未来趋势。从我国首架飞机到歼击机的研发历程再到我国自主研发的客机C919,同学们听得激情澎湃,也深深体会到了我国航天科学工作者特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的航天精神。作为中学生的我们,应当把这种宝贵精神财富传承下去,努力学习,敢于去想,敢于实践,不怕失败,勇于创新,希望将来能为我国的航天事业添砖加瓦。

4班 张楚玉

今日听了杨教授的讲座后,我了解了我国与世界在航空航天领域的发展历程。很早以前,风筝、孔明灯、走马灯便体现了我国古代人民在此领域的智慧,可惜这些智慧却都用于“人民的美好生活了”。但看着我国由维修起手,经历二十余年的仿制阶段走向自行设计与制造的道路,代代人民将我国在航空航天原有的自卑境况一转为世界领先级水平,我为之而感到自豪。更正“造不如买,买不如租”的错误思想,发展晚,速度快,进步大。航天航空领域先进技术已成为强国的专利和标志,欲保持盛况而不断进步,唯有坚持探索、求实、创新。