为深入贯彻国家教育数字化战略,积极响应教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》及北京市相关政策要求,一场以“提升师生数字素养,推动教与学创新变革”的研讨展示活动于2025年4月23日在北京市第八十中学望京校区拉开帷幕。该活动由北京教育学院信息科技教育学院主办,北京市朝阳区教育科学研究院与北京市第八十中学教育集团共同承办。

活动汇聚了来自全市各区教研部门、中小学、相关高校的专家学者、骨干教师及教学管理人员等400余人,通过2场报告、1场圆桌论坛、20节研究课,围绕AI与教育教学的深度融合、创新人才培养路径、师生数字素养提升及人工智能课程体系建设等课题,全面展示了与会专家和八十中教育集团的老师们在AI赋能教育领域的探索成果与未来规划。

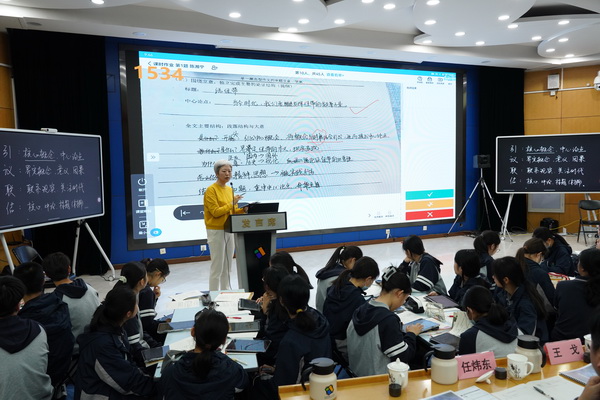

活动由八十中赵玉泉副校长主持。首先由高中部石丰老师带来AI融合语文创新课《单一概念型议论文写作》,生动展示了生成式AI如何辅助学生拓展思维与表达,拉开了活动序幕。北京教育学院信息科技教育学院院长吴珊、朝阳区教育科学研究院院长李怀东分别发表致辞,强调了数字素养在教育数字化转型中的核心作用,呼吁教师探索AI在教学中的应用。八十中教育集团校长任炜东分享了学校“人-机-人”三段式人机协同教学模式的实践和思考,结合具体案例,展示了AI如何优化备课、授课和评价环节。首都师范大学蔡可教授的报告《人工智能与教学的融合创新——从理念到实践》则从理论层面探讨了AI在教育中的前瞻性应用。

随后,以“数智融通,慧育英才:AI 时代教学创新与人才培养的多元视角与实践智慧”为主题的圆桌论坛开启。北京教育学院信息教育系主任郭君红、朝阳区教科院院长李怀东、北师大智能学习研究院副院长李艳燕、北师大国际交流与合作处副处长刘敏、八十中教育集团课程中心主任石岩、八十中语文高级教师石丰等多位教育领域的专家学者与一线教师齐聚一堂,从多元视角展开深度对话,就AI赋能下的实践痛点、数字素养培养、学段贯通、课程改革等议题展开了深入对话,共同探索 AI 时代教育教学的创新之路。圆桌论坛还展示了由八十中学生自主研发的AI赋能工具,现场参与者积极互动,AI实时生成论坛热词,帮助大家拓展思路并提出参考性问题。同学们立足实际需求,践行“做中学、创中学”的理念,通过实践探索,初步研发出创新工具,并在过程中收获了宝贵的成就感。

下午的活动由八十中教育集团课程中心主任石岩主持,分为两大主题论坛进行教学展示,共呈现了来自八十中教育集团各学部(高中部、初中部、国际部、小学部、睿实分校)及朝阳区教研机构的20节覆盖数学、英语、科学、历史、地理、生物、化学、政治、体育、艺术、信息科技、综合实践、道法等学科及小学、初中、高中不同学段的AI+学科融合创新课例。

分论坛一

数字素养提升

AI与学科教学深度融合

该论坛聚焦AI在具体学科教学中的应用。14节课精彩纷呈,各具特色,充分彰显 AI 在教学中的创新活力与多元价值。教师们巧妙运用 AI 技术,打破传统教学模式的局限,将复杂的知识点拆解为可视化、互动化的教学内容,激发学生主动探索的热情,让数字技术真正成为推动教学质量跃升的有力引擎,也为学科教学的数字化转型提供了生动鲜活的范例。

高中部数学学科庄珊珊老师的《直线与圆的最值问题》一课,从校园生活切入,通过虚实融合场景开展数学建模实践,分析最短路径。学生用geogebra验证猜想,借助动态几何网页工具自主构建含圆形、矩形障碍物的数字沙盘,课堂引入AI智能问答系统辅助多障碍物场景分析,实现算法验证与方案优化,培养了学生运用计算思维解决复杂空间规划问题的核心素养。

高中部政治学科任家欣老师的《基层民主如何支撑中国之治》一课,通过模拟社区建设体验基层民主自治的实践方式,在协商过程中强化多元共治的社区治理思维。AI生图实现了即时反馈和可视化思维,学习成果直接体现为可实施的自治方案。

高中部化学学科徐梅星老师主讲的《有机化学同分异构体》以数字化为核心,帮助学生掌握有机物同分异构原理,通过模拟计算法精准剖析碳骨架与官能团异构。借助虚拟分子模型拼插实操,突破复杂结构解析难点,帮助快速提升有机化学数字化研究与应用能力。

高中部生物组刘媛媛老师执教的《DNA的复制》一课,以真实情境为导入,引领学生借助AI工具重温科学发现之路。从提出问题、收集证据再到DNA复制方式的验证,不断优化“AI评估—反思—改进”的个性化学习策略。在信息筛选和循证的过程中提升证据意识和数字素养。

高中部地理学科姜远老师主讲的《柯柯牙的绿色蝶变》一课,通过对比历史影像与AI复原景观,分析其生态变迁。借助DeepSeek平台探讨可持续发展途径,在"文字-图像-方案"实践中培养学生人地协调观,强化其区域认知能力与地理实践力。

高中部综合实践组赵胜楠老师的《文献研究法》是高中研究性学习经典课型之一,引导学生如何从研究方向来确定研究课题。课程借助AI工具优化关键词、筛选文献、分析课题,助力学生构建信息收集框架,培养批判性思维与团队协作能力,同时强调学术规范,提升学生综合素养。

国际部文综组张国帅老师《葛底斯堡演说》一课,利用Mango AI为学生创设沉浸式学习环境,借助秘塔 AI、Deepseek 等智能工具,突破传统教学模式,带领学生剖析该演说的核心思想,在培养批判性思维的同时,助力学生从多维度理解国家统一理念。

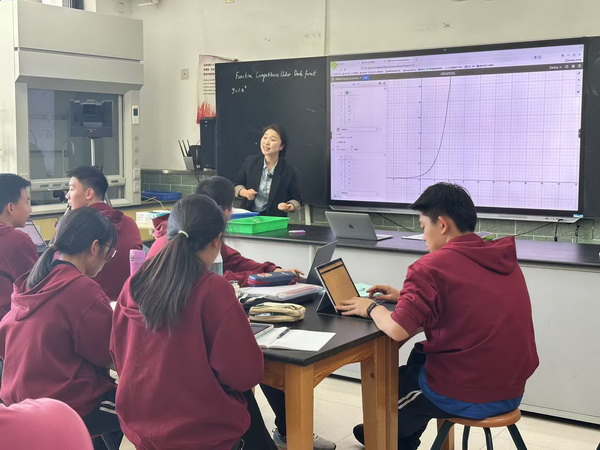

国际部高中数学学科黄丹婷老师主讲的《黑暗森林中函数战争》一课,以项目式学习为教学思路,用Deepseek、豆包等AI工具拓展设计灵感,用Desmos为学生搭建函数探索平台,在科幻问题的解决中学习不同函数增长的特点,并应用不同函数的增长设计发展函数,最终升华至中国百年伟大复兴的家国情怀。

高中部英语组周淇老师的《To Clone or Not to Clone》一课,通过Heygen生成的AI数字人视频,巧妙创设学习情境;同时,融合生成式人工智能“克隆专家”,助力学生突破在生物医学、社会伦理学等跨学科知识上的迁移表达障碍,实现了对文本的深入探究与批判性思考。

初中部政治组冯琳琳老师主讲的《解胡同之忧 守望精神家园》一课,使用DeepSeek生成三条“胡同Walk”路线,学生在走访胡同的基础上,通过探究胡同为什么留-胡同怎么改-胡同为什么改-胡同能不能变四个议题。

高中部历史学科许若潇老师主讲的《近代战争与西方文化》一课,教学中创新运用八十智学pad、DeepSeek史料解析工具与AI数字人技术,突破时空限制,让学生在思辨中理解文化重构的深层逻辑,彰显了历史学科的人文厚度与科技温度。

高中部舞蹈学科张芳泽老师主讲的《舞绘千里江山》一课,以中国山水画“三远法”为灵感,依托arrangeUs智能队形系统,实时队形调度模拟、解析“三远”结构,构建数字化动态舞蹈空间,实现《千里江山图》的视觉意境与身体语言的转化,深化传统艺术与数字技术融合的舞蹈创作实践。

高中部体育组吴桐老师的《发展篮球专项素质及体能练习》一课,坚持“健康第一”与“立德树人”的指导思想,立足本校学生实际情况,借助AI体育赋能帮助学生更科学、直观的自主练习和评价。采用小组合作、学练赛相结合等学习方法达成学生运动能力的培养,注重学生的参与体验,通过人工智能融合的学习激发学生的运动兴趣,为贯彻终生体育奠定基础。

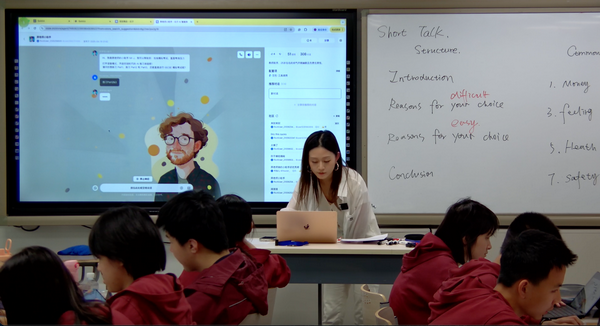

朝阳区未来实验学校原婧老师《AI智能体赋能英语口语教学评》一课,通过结构化框架训练、多维度理由分析和Coze AI智能体工具的深度融合,实现个性化模拟训练与及时反馈,弥补传统教学中“一对一”指导的不足。通过“输入-练习-反馈”闭环,助力学生从“能说”到“会说”。

北京教育学院信息科技教育学院胡淑均副院长,就“融创”主题的分论坛一分享了她的专业点评与深刻见解。

分论坛二

创新变革路径

贯通培养与跨学科育人实践

该论坛着重于学段衔接与跨学科整合。10位教师精心打造六节特色课堂。他们以数字赋能为根基,将贯通培养理念与跨学科育人实践紧密结合,打破学科壁垒,整合教育资源,构建出全新的教学模式。

高中部吕红梅、韩忠颖、张燕三位老师联合指导的《燕京芳华 古韵新生-四合院》一课,采用小组项目式学习教学方式,结合AI技术,旨在探究四合院与地理环境完美契合的建筑特征,蕴含千年的历史文化因素和世代凝聚的家国情怀,探讨四合院的保护与开发并提出创新“传统建筑活化方案”,同时在AI辅助下开发相关文创产品。

朝阳区教师发展学院胡秋萍老师主讲的《别出心裁品古诗》一课,不仅探索人工智能如何赋能语文学习,也是信息科技和语文学科的跨学科主题项目式学习有效尝试。

教科院信息技术学科王戈老师主讲的《枚举算法一》,用枚举算法解决生活问题和数学问题,通过分析分解,抽象,找出枚举算法中关键元素,解析其关系,映射程序结构,并优化和迁移,引导学生形成这类用枚举算法解决问题的思维流程和模式。通过AI助学,进一步帮助学生梳理解决问题的方法,观看AI外显的思维过程,理解AI的思路。通过引导学习,为学生种下用学科的思想和方法解决问题的思维种子。

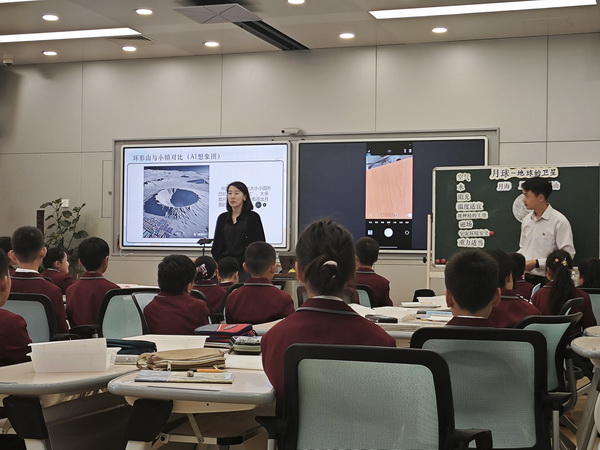

睿实分校科学钟威、信息杨峥“双师”执教的《月球-地球的卫星》一课,引入AI科学家助教,帮助学生分析了宜居星球应该具备的条件,完善了对环形山形成原因的认识。学生在信息老师指导下制作了AI科学家学伴,高效查阅了月球信息,形成了对月球的全面认识。

小学部科学学科姚婧轩老师《智慧观察家》一课,以“观察蜗牛”为载体,打造沉浸式探究课堂。学生在观察活体蜗牛的同时利用AI建模多角度解析蜗牛的眼睛、触角、口、腹足等身体结构;AR技术则模拟树叶、玻璃、刀片等不同场景下的蜗牛爬行过程,直观理解形态结构与功能的关系。 让低年级学生在实践中感受科学探究的魅力,为智能时代培育兼具好奇心、创新力与社会责任感的新生代观察家。

在国际部化学与物理跨学科教学中,王瑶、孟庆楠主讲的《救生衣灯项目式学习》课程特色鲜明。以设计优化救生衣灯为任务,引入福特先生数字人,通过古今对话探究原电池原理,借助数字化工具教学,收集反馈,助力学生完成设计,实现知识融合与应用。

北京教育学院信息教育系郭君红主任为“贯通”主题分论坛二带来了精彩的点评。

集团学生风采与区域学生成果同步展示

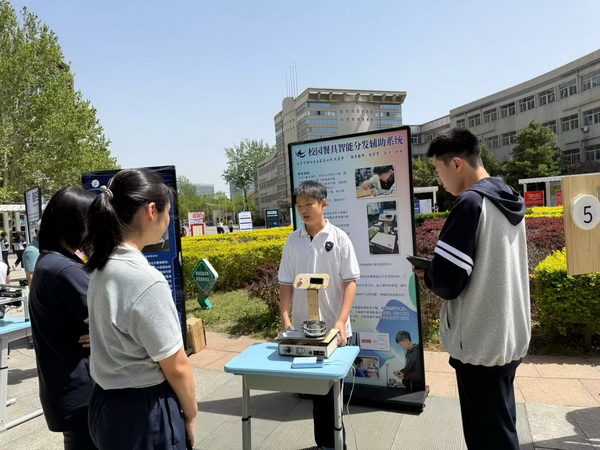

午间,学校设置了多元化的展示与互动环节,让集团学生风采与区域学生成果得以同步展示。

其中,学生视角下的AI学术探索与实践论坛由八十中国际部主办。遴选了11组学生团队,以3分钟限时演讲形式,分享了他们在AI领域的深度研究与实践成果。项目涵盖广泛,如段皓然的《基于BP神经网络的智能灌溉决策系统》、赵骞与林泽涵的《地形感知双摇臂轮足设计》、吴煐醒与杨淇奥的《基于多层感知器分类器的无人机离岸流视觉识别模型》、王湛尔的《基于深度学习的纺织品图像复原》、宁知通的《使用机器学习预测生育意愿》等,充分展现了八十中学子在AI领域的探索精神、扎实学养和创新能力。

朝阳区青少年活动中心支持的朝阳区中小学应用AI技术创新学习方式阶段成果展也引人注目。 基于朝阳区中小学AI技术创新作品征集,涵盖小学、初中和高中组别。成果直观呈现了朝阳区内各中小学在利用AI技术改进学习方式方面的多样化项目与初步成效,为与会者提供了更广阔的区域视角。例如,小学组项目包括“基于3D技术的牛反望远镜光轴校准器”(花家地实验小学曾照恩同学)和“智能书包——基于RFID技术与AI技术的学习小助手”(花家地实验小学王秋沣同学),这些作品展示了AI在日常生活中的实用应用。初中组的“智能户外控温服”(陈经纶中学周绪杰同学)探索了AI在健康监测中的潜力,而高中组的“手持工具作业辅助装置”(致知学校陶知行同学)则体现了AI在工程学领域的创新。此外,八十中还展出了AI赋能的主题班会和模拟提案,探索与AI共成长,成就更好的自己的教育实践。参会者通过直观展示和互动交流,深入了解了区域内AI教育的落地实效。

活动总结

聚力共谱AI教育新篇章

本次活动不仅全面展示了人工智能赋能教育的多维度实践探索,也为北京市乃至全国的中小学AI教育发展提供了高质量的“八十方案”和“朝阳智慧”。与会嘉宾普遍认为,推动AI+教育需立足教师专业发展,聚焦真实教学场景与问题,夯实评价改革,并高度重视伦理规范建设,致力于构建“以研促教、以用带学、产教协同”的可持续发展新生态。

作为教育部中小学人工智能基地校、首批首都“智慧校园”、2024年度北京基础教育课程建设先进单位,教育集团表示,将以本次活动为新起点,继续深化“高校-教研机构-中小学”协同创新,系统推进AI教育课程与资源体系建设,持续完善北京市认定的多元-卓越特色课程体系。下一步,集团将着力打造覆盖全学段、全学科的师生数字素养提升平台,完善师资培训与伦理规范机制,积极探索大模型时代个性化育人与智能评价的新路径,为首都及全国教育的高质量、均衡化发展持续贡献力量。