第一部分

2025年7月4日,北京市第八十中学北校区开启一场跨越七百年的文化对话。北校区语文教研组策划了一场别开生面的“北京胡同文化课程”展示活动。通过学术探微与实践体验两种方式,引领全校师生解码古都文脉基因,厚植家国情怀。参与此次活动的有北校区主管主任陈静主任、德育处主任王静主任、语文教研组长赵永红老师、以及初一、初二年级全体师生,学年末最后一天,大家共同沉浸于北京胡同文化的独特魅力之中,共享一学期的课程成果。

据课程教师赵永红老师、刘洋老师介绍,此次活动依托于八十中特色课程建设。《北京胡同文化研究》这门选修课已经在北校区开设四个学期,共有100多名同学参加了这门特色语文课程的学习。

胡同是北京(乃至北方许多城市)独特的城市肌理和活态文化空间。相较于宏大的历史叙事,胡同是学生看得见、摸得着、走得进的“活历史”和“活文化”。学习胡同文化,能让学生从身边最熟悉或最具代表性的城市空间出发,建立起对家乡、对城市、对中华优秀传统文化具体而微的认同感和归属感。

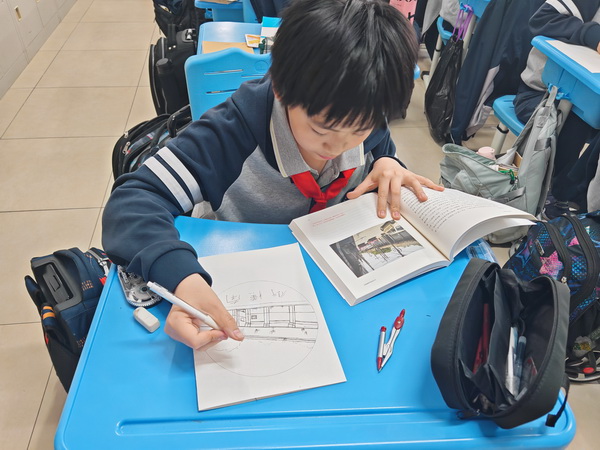

本课程以项目式学习的方式开展,以“我为胡同来代言”为大项目,下设“胡同故居”“胡同门墩”“胡同大门”“胡同民俗”“胡同民言”“胡同游戏”“胡同四合院”“胡同美食”等若干子项目。此课程根植中国传统文化,结合北京地域特色,选择有利于组织和实施综合性语文实践活动的优质资源,构建开放多元的教学资源体系,运用课程资源促进学习方式的转变,优化教与学的活动,最终达到育人的功能。同时北校区语文组也有相应的区级课题《基于项目式学习的地域传统文化教学实践研究——以北京胡同文化教学实践为例》跟进研究,极大地保证了课程的科学性、结构性、完整性、深入性。胡同文化课程作为北校区的特色课,以语文学科为基础,整合了历史、地理、美术、道法等学科力量,是跨学科主题课程的有益尝试。

第二部分

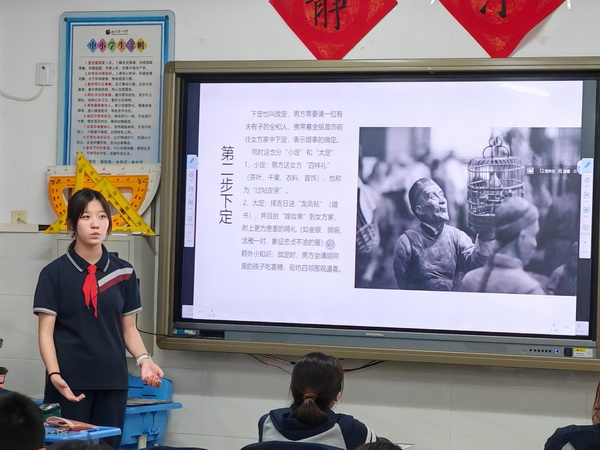

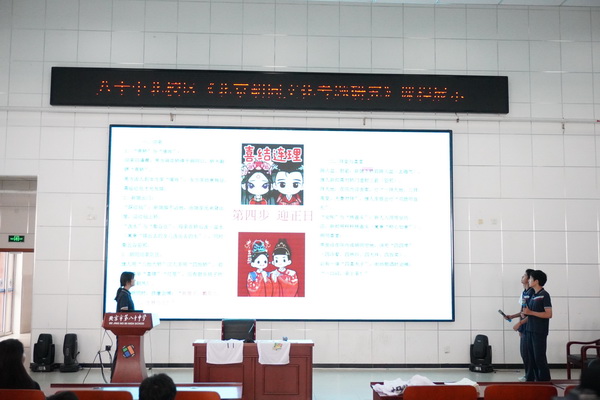

活动开始,一楼阶梯教室中,课程学生代表以多元形式剖析胡同文化内涵,引发同学们的兴趣。初二16班刘同学生动还原《北京胡同里的民俗婚嫁》。她的分享聚焦完整婚嫁流程,通过介绍“冰人”提亲的礼节、“子孙箱”蕴含的多子期许、旗人“八抬大轿”的迎亲阵仗,以及母亲“泼水”嫁女等富含寓意的仪式细节,让听众深刻感受到北京胡同作为历史载体所保留的独特婚嫁文化魅力。

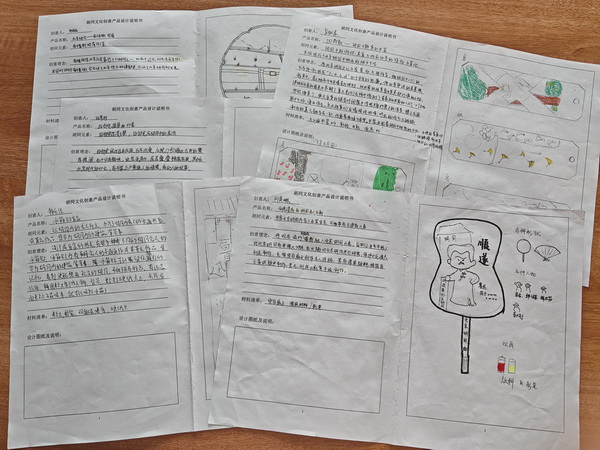

初一20班尚易等同学深度解码《北京胡同美食》。她的研究聚焦胡同美食的活态传承,通过剖析“三汆九蒸十八晒”果脯古法工艺、六必居六百年酱香秘技,以及豆汁配焦圈的独特食俗,揭示胡同小吃作为多元文化熔炉的历史厚度。面对“清末600余种小吃仅存200种”的严峻现实,她创新提出“寻味北京”行动框架——号召学子通过捏艾窝窝体验老手艺、用口述史抢救记忆、为方砖厂炸酱面设计漫画食谱、以豆汁主题设计T恤、运用“京八件”图示设计笔记本等文创产品,将消失中的味觉符号转化为青春版文化纽带。这项研究生动证明:胡同美食正以最温暖的烟火气,唤醒少年心中的城市认同。

初二15班乐佳等同学倾情讲述《胡同里的名人》。他们详细介绍了邓小平、鲁迅、老舍、梅兰芳等名人在北京胡同的生活经历以及他们对胡同文化的深远影响。通过讲述邓小平在米粮库胡同的宁静生活、鲁迅在绍兴会馆创作《狂人日记》的奋斗历程、老舍在丰富胡同的文学创作以及梅兰芳在护国寺街的戏曲生涯等故事,展现了胡同不仅是名人的居住地,更是他们创作灵感的源泉和精神寄托的所在。初二15班的分享让师生们深刻感受到胡同文化的深厚底蕴和名人精神的传承,赢得了大家的广泛赞誉。

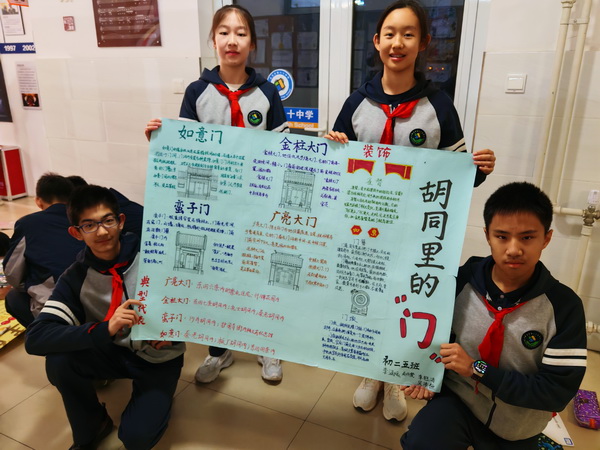

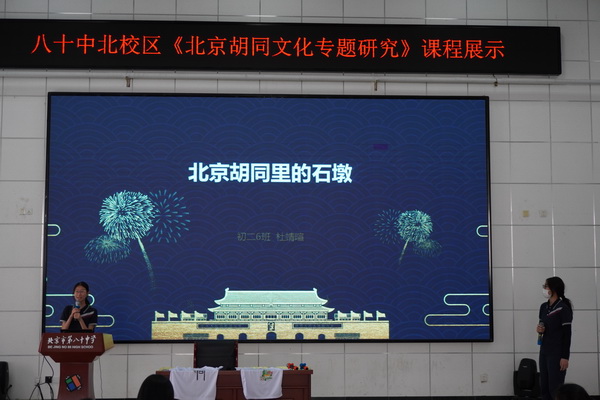

初二20班婧暄等同学以《北京胡同里的石墩》为题,破解青石砖瓦间的文化密码。他们的研究揭示石墩三重身份:元代诞生的道路防护卫士、明清演化的胡同文化图腾、雕纹中藏匿的吉祥符号库。通过对比“古朴灰”青石与“贵族白”汉白玉的材质美学,有力地澄清了民间误传——鼓形与方形石墩差异实为宅门规模标识,与文武官职无关。其雕饰更暗藏玄机:守门石狮“雄左雌右”寓“事事如意”,梅兰竹菊纹样承载君子之风。面对这些“凝固的史书”,他们呼吁开发石墩造型文创、设立胡同文化驿站,让守护北京文脉的石头卫士,继续讲述下一个七百年的故事。

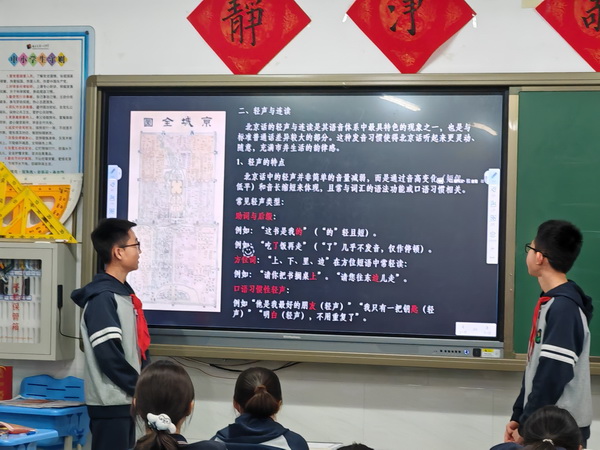

最有趣的是初二冠承、子路、正旭、响四位同学,自编自说相声《说说我们的北京话》,用轻松、幽默、接地气的艺术形式来演绎北京话,京腔京韵,地道北京味,让我们知道原来北京话里有这么多的讲究。在有趣的相声对话中展现胡同文化的博大和胡同人情的暖意,同学们在笑声中感受着胡同岁月的静好。

同学们专业、丰富、有趣的讲演,让北京胡同文化变得鲜活起来。台下的同学们听得全神贯注,不时对独特的北京文化发出惊叹,原来最美好的风景就在身边,暑假一定要去胡同看一看。

第三部分

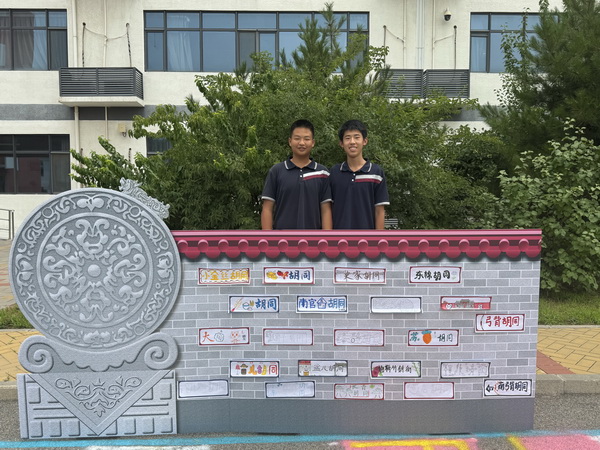

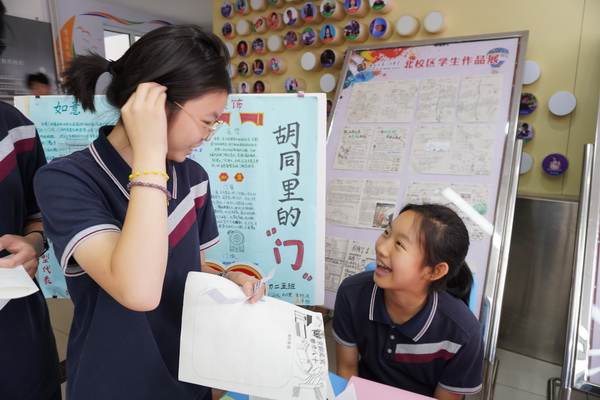

互动体验区设于教学楼大厅,八处集章点位融合知识问答与文化实践。一楼大厅和楼门口成了欢乐的知识问答“战场”。这里开展的集章活动吸引了众多同学踊跃参与,现场气氛热烈非凡。

八个不同点位分别根据不同的主题(“胡同故居”“胡同门墩”“胡同大门”“胡同民俗”“胡同民言”“胡同游戏”“胡同四合院”“胡同美食”)设置了与北京胡同文化相关的问题,组织者精心制作的海报张贴在各个点位,增添了不少文化氛围。同学们抽取问题,内容丰富多样,比如“前门的胡同有什么特点”“胡同大门有什么样式”“门墩吉祥物有哪些寓意”“胡同名字的由来”等等。参与者答对一题即可获得一枚印章(根据各自主题自刻胡同印章),集满8个章,便可兑换一枚独特的徽章或者一件胡同文化T恤衫。

这徽章图案是本次北京胡同活动的吉祥物,集满可兑换吉祥物“门门和墩墩”主题徽章和T恤——该设计源自初二18班婧暄原创产品,胡同文化研究课主题徽章T恤——该设计源自初二15班照彤原创产品,象征胡同建筑元素,这是八十中同学原创的极具纪念意义的文化创意产品。

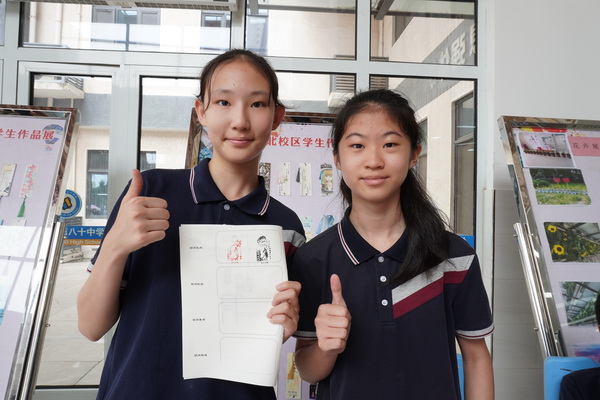

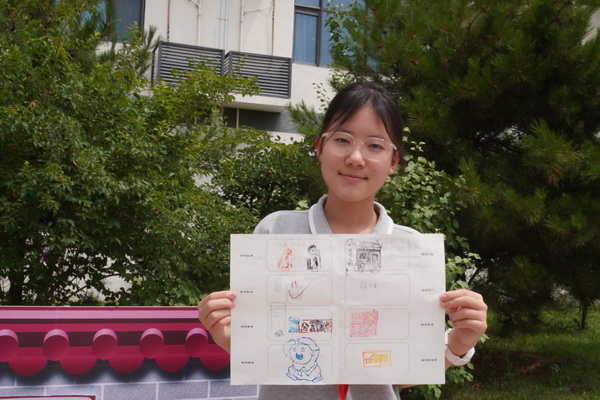

此外,各个摊位上还摆满了同学们自制的与北京胡同文化相关的模型、徽章、扇子、T恤等等众多原创文创作品,绝对创意十足,展现了同学们对胡同文化的独特理解,对老北京文化的传承与发扬。这些富有创意的胡同宣传海报和文化创意产品都是同学们在选修课上研发的。

北京胡同作为北京文化的重要载体,蕴含着丰富的历史信息和人文精神。通过此次北京胡同文化课程交流活动,不仅让同学们系统梳理了从元代石墩防护功能到清代婚嫁仪轨的历史脉络,更在青石纹路拓印、婚俗动画还原、老字号技艺展示等实践中点燃了文化传承的热情。

同学们通过亲手设计“门门与墩墩”徽章等文创产品,将文化符号转化为文创产品并进行了寓意阐释,真是实现了“在学中做,在做中学” “充分发挥自己创造力”的课程理念。接下来,老师和同学们会整理更多成果,如胡同散文集,胡同诗集、胡同文化专项研究报告与大家进行分享。课程内容会更加丰富、胡同文化周边产品开发、ai赋能下胡同文化传播等等,都将成为这门课程新的生长点。八十学子会有更多机会走进北京胡同,在校园中就能近距离感受北京文化的独特韵味,在心中种下了传承和弘扬传统文化的种子,让文化自信与家国情怀筑牢根基,使千年古都的文脉在少年心中生生不息。

初二15班 奕林

参加了两个学期的胡同选修课,我收获满满。我们围绕北京胡同名人故居开展了诸多活动,如演讲、答题、盖章等活动设计。在活动中,我深入了解到许多名人背后的故事。比如在制作与讲说胡同名人PPT中感受到鲁迅笔下的犀利与深刻与他所处的环境息息相关;在设计胡同文创时,我体味到胡同旧文化在我们的挖掘与创新中再放光彩;接下来我还会撰写胡同故居研究报告。与老师、同学们一起了解胡同知识,参与各种活动,让我对胡同文化的认识不再局限于书本。胡同课程,它让我更加热爱北京的胡同文化,懂得保护传统文化的重要性。使我更加主动渴望了解甚至探索背后的深远文化与内涵。它也提升了我的团队协作能力,让我能从不同角度去思考问题。以后我会继续探索胡同文化,传承这份独特的文化瑰宝。

初一17班 奕成

北京胡同是老北京文化中不可或缺的一部分。但你曾否贴近过它,去感受它的心跳?说实话,我从未像今天这样了解过北京胡同。北京胡同故居云集。老舍居丹柿小院,创映世之篇;鲁迅居宫门口二条,呼救国之音;叶老居东四八条,奠“语文”之基。置身故居,聆听名人的寄托。北京胡同美食丰富。豌豆黄儿、炸酱面、烤鸭……应有尽有。这些北京的地道美食们攻击着你的味蕾和胃,叫你难以抵挡。去胡同吧,倾听老北京的细语!

初一20班 钰涵

问答集章环节在中厅热烈展开,我有幸负责胡同美食摊位的盖章工作。摊位上摆放着同学们亲手绘制的文创产品,精美又富有创意。在核对大家问题答案的过程中,我学到了许多之前未曾了解的胡同知识,比如不同美食的起源与制作工艺,以及它们与胡同生活的紧密联系。这次活动不仅是一次知识的学习之旅,更是一次文化的传承体验。胡同作为北京的文化瑰宝,承载着历史的记忆和城市灵魂。在未来的日子里,我决心成为胡同文化的守护者与传播者。我会向身边的人讲述胡同的故事,让更多人了解胡同的魅力。

初一20班 乐筠

今天的胡同文化课程展示,如同一场穿梭时光的文化之旅。讲座中,各个班级的同学们将老北京的民俗方言、胡同的四合院、名人的故居娓娓道来。那些名字的由来、门墩的讲究、邻里往昔的温情,瞬间拉近了我们与厚重历史的距离。更令人难忘的是随后的游园集章活动——穿梭于精心布置的文化摊位,每一次参与问答,都是对讲座知识的生动复现与拓展。当努力累积的印章终于换来那枚小巧的徽章时,它沉甸甸握在手中,不仅是对知识探索的甜蜜回馈,更像一枚小小的文化信物,无声宣告着我们与传统的一次深刻握手。我对这门课产生了浓厚的兴趣,下学期我也要来报这一门语文选修课,这真是太有意思了。